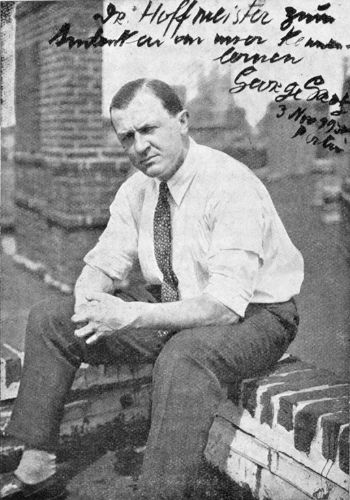

George Grosz

Der deutsch-amerikanische Maler, Grafiker und Karikaturist George Grosz war ein entschiedener Kriegsgegner. Bekannt wurde er durch seine sozial- und gesellschaftskritischen Gemälde und seine provokanten Zeichnungen, mit denen er zur Zeit der Weimarer Republik die herrschenden Kreise in Politik, Wirtschaft, Militär und Klerus kritisierte und bespöttelte.

Georg Ehrenfried Groß wurde am 26. Juli 1893 als Sohn eines Gastwirts in Berlin geboren. 1898 zog die elterliche Gastwirtsfamilie nach Stolpe in Pommern, wo der Vater leider kurz darauf starb. Mit seiner Mutter und den Geschwistern kehrte er vorübergehend nach Berlin-Wedding zurück, musste dort allerdings in ärmlichsten Verhältnissen leben. Als der Mutter die Bewirtschaftung eines Offizierskasinos in Stolpe angeboten wurde, kehrte die Familie 1902 dorthin zurück.

Sechs Jahre lang besuchte Georg Groß dort die Oberrealschule und wurde von seinem Kunstlehrer gefördert und privat unterrichtet, weil der das zeichnerische Talent seines Schülers erkannt hatte. 1908 musste Groß die Schule trotz aller Bitten seiner Mutter verlassen, nachdem er einem Referendar dessen Ohrfeige spontan zurückgegeben hatte.

Copyright: Anonym - http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/6.1930-1931/13-14/146.png, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9764646

Vom nächsten Jahr an besuchte er die Königliche Kunstakademie in Dresden, machte dort die Bekanntschaft mit Otto Dix. An der Akademie lernte er nach eigener Einschätzung nur wenig Sinnvolles, hielt aber bis zu seinem Diplomabschluss durch. 1912 zog er als Neunzehnjähriger wieder nach Berlin, wo er mit einem Stipendium Schüler von ► Emil Orlik an der Kunstgewerbeschule wurde und dort Helmut Herzfeld – später John Heartfield – kennenlernte. Zu der Zeit begann er, für die Lustigen Blätter, für Ulk und andere Witzblätter Karikaturen zu zeichnen. 1913 reiste er für acht Monate nach Paris und nahm in der Académie Colarossi Unterricht im Aktzeichnen. Dort begegnete er dem bulgarischen Maler Jules Pascin, der ihn mit seinen erotischen Frauenakten beeindruckte.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldete sich Groß freiwillig als Infanterist, schon um auf diese Weise dem meist schnelleren Fronteinsatz nach einer zwangsweisen Einberufung zu entgehen. Im Mai 1915 wurde er wegen einer Stirnhöhlenvereiterung als dienstuntauglich entlassen: Da war er durch Kriegserlebnisse bereits schwer erschüttert und sah sich fortan als moderner sprich kritischer Schlachtenmaler. 1916 anglifizierte er seinen Namen in George Grosz, so wie es sein Freund ► John Heartfield getan hatte.

Beide gehörten zur Berliner Künstler-Bohème und engagierten sich in gesellschaftskritischen Zeitschriften wie Die Aktion oder Die Neue Jugend gegen die blutige Kriegsführung im Kaiserreich, wo Menschen zu „Menschenmaterial“ herabgewürdigt wurden. 1917 wurde Grosz erneut eingezogen und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Nach eigenen Angaben sollte er als Deserteur erschossen werden – aber durch Intervention von Harry Graf Kessler wurde er gerettet. Kessler gehörte zu den Mäzenen, welche den Malik-Verlag der Brüder Herzfeld und den Start ihrer Zeitschrift Die Neue Jugend förderten.

George Grosz war Mitbegründer der Berliner Dada-Sektion und wurde am Ende des Krieges Mitglied der KPD. Neben seinen berühmten „Grosz-Mappen“ mit drastischen und provokativen Lithographien schuf er Karikaturen und Illustrationen über selbst erlebte oder bekannt gewordene Kriegsgräuel. Seine Angriffe auf Militär, Politik, Wirtschaft und Klerus erschienen weniger in der bürgerlichen Presse als in gesellschaftskritischen Blättern wie Die Aktion, Die Rote Fahne, Die Pleite, Das Stachelschein, Roter Pfeffer, Der Gegner, Der Knüppel oder Sichel und Hammer. Später aber publizierten auch das 8-Uhr Abendblatt, die Berliner Morgenzeitung der Berliner Lokal-Anzeiger, BVZ, Eulenspiegel, Literarische Welt, Neue Revue, Uhu oder Ulk seine oft monströsen Darstellungen.

Grosz war schon 1920 wegen Beleidigung der Reichswehr zu einer Geldstrafe von 300 Mark verurteilt worden. Stein des Anstoßes war seine auf der Dada-Kunstmesse ausgestellte Mappe „Gott mit uns“. 1927 verlegte der Malik-Verlag, mit einer Auflage von jeweils 10.000 Exemplaren, 17 Blätter mit Szenenbildern aus einer Piscator-Inszenierung vom „Braven Soldaten Schwejk“. Die hatte Grosz ursprünglich für den Bühnenhintergrund gezeichnet. In der später daraus produzierten Mappe findet sich die Karikatur „Christus am Kreuz mit Gasmaske“ – Jesus am Kreuz mit Maske und Soldatenstiefeln und darunter ein Zitat aus Haseks „Schwejk“: „Maul halten und weiter dienen“. Wie beim preußischen Militär üblich. Das führte zu einer Klage des Berliner Polizeipräsidenten: Grosz und sein Verleger Wieland Herzfeld wurden zu 2.000 Reichsmark Strafe wegen ► Gotteslästerung verdonnert. Der Fall ging durch fünf Instanzen und endete schließlich mit einem Freispruch. Allerdings mussten die inkriminierten „Gasmasken-Blätter“ vernichtet und die Druckplatte unbrauchbar gemacht werden.

1933 klopfte die SA auch an die Ateliertür von George Grosz, der anwesend war, sich aber als Hausmeister ausgab. Er entschloss sich sofort, Deutschland den Rücken zu kehren. Schon 1932 hatte er als Gastdozent in New York gearbeitet – nun emigrierte er mit der gesamten Familie in die USA. In Deutschland galten seine Werke nun als „entartete Kunst“ und wurden von den Nazis gegen Devisen verscherbelt oder zerstört. 1938 wurde Grosz amerikanischer Staatsbürger und schrieb an seiner Autobiographie „A Little Yes and a Big No“ – sie erschien 1955 in deutscher Sprache: „Ein kleines Ja und ein großes Nein“.

Darin schreibt Grosz: „Ich zeichnete, was mir vor den Bleistift kam: nacheinander alles mögliche aus Haus, Hof, Küche und Keller. Gänzlich unproblematisch zeichnete ich drauflos.“ Und: „Ich zeichnete viele Soldatenszenen ... Ich zeichnete Weintrinker, Biertrinker, Schnapstrinker und einen angstvoll guckenden Mann, der sich die Hände wäscht, an denen Blut klebt.“ Vordergründig menschliche Fratzen, in Wahrheit immer der Versuch zu enthüllen, was sich noch dahinter verbarg.

Ganz ähnlich sah es ► Kurt Tucholsky, 1921 als Ignaz Wrobel in der Weltbühne vom 18. August, wo er über die „Fratzen von Grosz“ schrieb:

„Und alle Blätter – die man bald bestellen möge, bevor sich eine deutsche Strafkammer mit einem Beschlagnahmebeschluß vor ihnen blamiert – rufen uns jene Zeit ins Gedächtnis, wo alles zusammenzubrechen schien und alles blieb; wo so viel verpaßt wurde und so viel geschont; die uns dreihundert oppositionelle Führer kostete und Mörder, Exekutive, Militär und Richter am Leben ließ. Guten Abend, deutsche Revolution! Der Hakenkreuzgastwirt, der Wenn-und-aber-Demokrat, der verhetzte Student, der gefügige Staatsanwalt, der grauenhafte sture Kleinbauer – sie werden das Heft nie zu sehen bekommen, weil bei uns ja alle nebeneinander leben und zumal unbequeme geistige Regungen gern unbeachtet bleiben. Was nützt Groszens Pazifismus und all das? ... ungestört lehren wildgewordene Oberlehrer ehrwürdige Geschichtslügen; ungestört toben Justiz und Universität. Vom Kapital zu schweigen. Und wohin du blickst: Fratzen von Grosz.“

Solche Fratzen erlebte Grosz auch in den USA, etwa als der US-Senator Joseph McCarthy 1950 mit seiner Kommunisten-Hatz begann. 1951 kehrte George Grosz wieder nach Europa zurück, besuchte zunächst Frankreich, Belgien, Holland, Italien und die Schweiz. Machte um Deutschland zunächst noch einen Bogen. 1958 verbrachte er dann zwei Monate in Berlin und wurde Mitglied der Akademie der Künste in Westberlin. Und entschied sich endgültig zur Rückkehr nach Westberlin, im Frühjahr 1959.

In seiner Heimatstadt starb er nur wenige Wochen danach am 6. Juli 1959.

(hhb)

Quellen:

Will Grohmann: Grosz, George / Deutsche Biographie

Lutz Walther: George Grosz – Tabellarischer Lebenslauf / LeMO

George Grosz – Biografie / artnet

Jürgen Seul: Der Prozess gegen George Grosz Deutschland 1928 / Lexikon der Politischen Strafprozesse

Thomas Kliemann: Kultur – Der Spießerschreck / General-Anzeiger 31.12.1998

Andreas Conrad: George Grosz: Maul halten und weiterdienen! / Tagesspiegel am 2.7.2001

Berit Hempel: Künstler George Grosz „Ein kleines Ja und ein großes Nein“ / Deutschlandfunk 20.4.2024

Bücher + Schriften:

George Grosz: Ein kleines Ja und ein großes Nein – Autobiographie / 1955