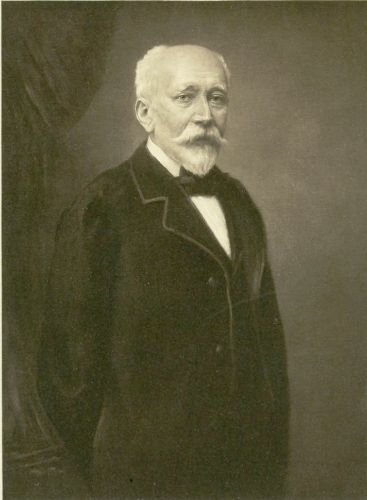

Leopold Sonnemann

Der Tuchhändler, Bankier, Verleger, Publizist und Politiker Leopold Sonnemann gründete als Bankier zunächst ein tägliches Börsenblatt, aus dem dann die Frankfurter Handelszeitung wurde. Drei Jahre später war daraus die für die Wirtschaft informative wie auch politisch einflussreiche Frankfurter Zeitung-Frankfurter Handelszeitung geworden. Seine Societäts-Druckerei verlegte noch weitere Zeitungen und Bücher.

Leopold – hebräisch Saul - Sonnemann wurde am 29. Oktober 1831 als Sohn strenggläubiger Juden im unterfränkischen Höchberg nahe Würzburg geboren. Dort besuchte er die israelitische Dorfschule. Wegen antisemitischer Ausschreitungen verließ die Familie ihre fränkische Heimat und ließ sich 1840 in Offenbach nieder, wo sein Vater eine Tuchhandlung eröffnete. Nach dem Besuch der dortigen Realschule trat Leopold Sonnemann Ende 1845 in das väterliche Geschäft ein.

Die Ereignisse der März-Revolution von 1848 und das Geschehen um die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche weckten in ihm politisches Bewusstsein. 1851, im Alter von 20 Jahren, erhielt er die Aufenthaltserlaubnis und das Bürgerrecht in Frankfurt. Nach dem Tod seiner Eltern im Jahr 1853 übernahm er deren Geschäft und wandelte es in das Bankunternehmen M.S. Sonnemann Nachfolger um. Seine wirtschaftlichen Erfolge als Bankier und die damit errungene materielle Unabhängigkeit ließen es zu, sich nun auch der Politik und seinen sozial-liberalen Anliegen zu widmen. So gründete er 1856 zusammen mit dem Bankier Bernhard Rosenthal ein tägliches Börsenblatt für Anleger und Aktionäre, den Frankfurter Geschäftsbericht. Dieser trat für Gewerbe- und Zollfreiheit ein, informierte aber auch über Risiken auf dem Aktienmarkt. Schon nach wenigen Wochen wurde das Blatt zeitungsähnlicher umgestaltet und erschien ab dem 27. August 1856 als Frankfurter Handelszeitung. Ein Blatt, das in Handelskreisen bald sehr einflussreich war, weil es über Missstände im Finanzwesen aufklärte und sich für eine freiheitlichere Wirtschaftsordnung einsetzte. Weitere drei Jahre später wurde daraus die politisch-wirtschaftliche Gazette Neue Frankfurter Zeitung – Frankfurter Handelszeitung.

Copyright: Autor/-in unbekannt - https://archive.org/stream/geschichtederfra00franuoft, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12420485

1866 wurde Frankfurt/Main von Preußen besetzt, was Sonnemann in seiner Zeitung aufs Schärfste verurteilte. Worauf er vorübergehend nach Stuttgart fliehen musste. Dort im Exil gab er die Neue Frankfurter Zeitung heraus und führte sie nach seiner Rückkehr ab dem 16. November 1866 nun als Alleininhaber unter dem Namen Frankfurter Zeitung und Handelsblatt fort. Selbstverständlich weiterhin mit einem reformerisch sozialliberalen Kurs, den er seit der Paulskirchen-Zeit vertrat.

1868 gehörte Sonnemann zu den Gründern der Deutschen Volkspartei, die für ein demokratisches Wahlrecht, die Abschaffung von indirekten Steuern, für die Trennung von Staat und Kirche sowie für Meinungs- und Pressefreiheit eintrat. 1869 zog er sich aus dem Bankgeschäft zurück und errang 1871 ein Reichstagsmandat, das er mit einer kurzen Unterbrechung 1877/78 bis 1884 innehatte. Seine Frankfurter Zeitung vertrat das liberal-demokratische Parteiprogramm dieser Deutschen Volkspartei und auch deren Opposition gegen die autoritäre Politik Bismarcks. Was immer häufiger zu Hausdurchsuchungen, Verboten und Beschlagnahmungen durch die preußische Regierung führte. 1877 ging gegen Sonnemann der zweitausendste Strafantrag ein. Seine Redakteure mussten immer wieder für ihre „journalistischen Vergehen“ im Zuchthaus Ziegenhain einsitzen.

Ab 1885 gab Sonnemanns Societäts-Druckerei eine weitere Zeitung heraus, die Kleine Zeitung. Als „entschieden freisinniges, echt volksthümliches, interessantes Blatt“ – so dafür die Abonnentenwerbung. Und er ließ in Frankfurt ein eigenes Verlagshaus errichten.

Bis 1902 blieb Leopold Sonnemann Leiter des Verlages und übergab dann die Frankfurter Zeitung – die Vorgängerin der heutigen FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung und schon damals eine überregionale Tageszeitung von Weltruf - an seine Enkel Heinrich und Kurt Simon. Beide führten die Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH bis zur Enteignung im Jahr 1933/34 weiter.

Sein Leben lang blieb Leopold Sonnemann politisch und auch als Mäzen aktiv. Als Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und in dessen Finanzausschuss setzte er sich engagiert für die weitere Stadtentwicklung ein, etwa für den Bau des Hauptbahnhofs, für die Schaffung des Palmengartens, die Errichtung des ersten Frankfurter Elektro-Kraftwerks oder des Eisernen Stegs über den Main. Als Mäzen sorgte er mit für den Bau des Opernhauses und 1899 für die Gründung des Städelschen Museumsvereins. Diese Aktivitäten machten ihn und sein Blatt immer wieder zur Zielscheibe antisemitischer Anfeindungen, gegen die er sich publizistisch engagiert wehrte.

Leopold Sonnemann starb am 30. Oktober 1909 in Frankfurt/am Main und wurde dort auf dem Alten Jüdischen Friedhof an der Rat-Beil-Straße beigesetzt.

(hhb)

Quellen

Heinrich Simon: Leopold Sonnemann – seine Jugendgeschichte bis zur Entstehung der Frankfurter Zeitung / Frankfurter Societäts-Druckerei 1931

Historische Museum Frankfurt: Frankfurts demokratische Moderne und Leopold Sonnemann / Jude – Verleger – Politiker – Mäzen;

Heike Drummer und Jutta Zwilling: Sonnemann, Leopold / Deutsche Biographie

Sonnemann, Leopold / Hessische Biographie

Reinhard Frost: Sonnemann, Leopold – Gründer der Frankfurter Zeitung / Frankfurter Personenlexikon

Leopold Sonnemann in 100 Köpfe der Demokratie / thh Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss

Gerald Braunberger: Leopold Sonnemann – Der Demokrat, der die Frankfurter Zeitung gründete / FAZ vom 21.5.2023

Bücher + Schriften

Alexander Giesen: Reichstagsreden von Leopold Sonnemann 1871-1876 und 1878-1884 / Salzwasser Verlag